Am 24. Februar 1803 verkündete der Oberste Richter John Marshall die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Marbury v. Madison. Madison, in der er die verfassungsrechtlichen und philosophischen Grundsätze für die richterliche Kontrolle durch den Supreme Court festlegte.

Die dramatische Geschichte beginnt mit der Präsidentschaftswahl von 1800, bei der Präsident John Adams, ein Föderalist, die Wiederwahl gegen Thomas Jefferson, einen Demokraten und Republikaner, verlor. Auch im Kongress gab es einen Wechsel: Die Demokraten-Republikaner erreichten in beiden Kammern die Mehrheit.

Die dramatische Geschichte beginnt mit der Präsidentschaftswahl von 1800, bei der Präsident John Adams, ein Föderalist, die Wiederwahl gegen Thomas Jefferson, einen Demokraten und Republikaner, verlor. Auch im Kongress gab es einen Wechsel: Die Demokraten-Republikaner erreichten in beiden Kammern die Mehrheit.

Adams und die Föderalisten sahen die Zeichen der Zeit: Die Macht der Partei war auf die Justiz beschränkt. Um die Macht der Föderalisten zu stärken, ernannte Präsident Adams den Außenminister John Marshall zum Obersten Richter der Vereinigten Staaten. Die Föderalisten verabschiedeten in den verbleibenden Wochen der „lame-duck session“ einen neuen Judiciary Act, den „Circuit Court Act“, der die Zuständigkeit der Bezirksgerichte ausweitete und sechs neue Gerichtsbezirke mit 16 neuen Richterstellen schuf.

Um die neue erweiterte Justiz zu besetzen, blieb Adams am 1. März 1801, drei Tage vor Jeffersons Amtseinführung, bis spät in die Nacht auf und unterzeichnete die Ernennungsurkunden für die neuen Richter, darunter auch für die 42 neuen Friedensrichter. Die „Mitternachtsernennungen“, wie sie genannt wurden, wurden auch von Marshall notariell beglaubigt, der immer noch seine Sekretariatsaufgaben erfüllte. Aber die Eile des präsidialen Übergangs führte dazu, dass die Verwaltung es versäumte, mehrere dieser Aufträge zu liefern, einschließlich des Auftrags für William Marbury, der zum Friedensrichter für den District of Columbia ernannt worden war. Am 4. März, bei der Übernahme des Präsidentenamtes, wies Jefferson den Außenminister James Madison an, die Kommissionen nicht auszuliefern.

Marburys verlorene Kommission wurde zu einem Testfall für die verdrängten Föderalisten, die über die Aufhebung des Judiciary Act von 1801 durch den demokratisch-republikanischen Kongress und die Verabschiedung eines Ersatzgesetzes im Jahr 1802 empört waren und hofften, dessen Verfassungsmäßigkeit so bald wie möglich zu testen. Bevor sich der Oberste Gerichtshof im Februar mit dem Fall befasste, führte der Kongress eine heftige parteipolitische Debatte über die Verfassungsmäßigkeit des Repeal Acts, wobei die Republikaner behaupteten, das Volk sei der letzte Richter über die Verfassungsmäßigkeit von Kongressgesetzen. Marbury forderte, vertreten durch Adams‘ Generalstaatsanwalt Charles Lee, ein Mandamus-Urteil vom Obersten Gerichtshof, um seinen Auftrag zu erhalten.

In Marbury v. Madison wurde das Gericht gebeten, drei Fragen zu beantworten. Hatte Marbury ein Recht auf seinen Auftrag? Wenn er ein solches Recht hatte und dieses Recht verletzt wurde, bot das Gesetz dann ein Rechtsmittel? Und wenn das Gesetz einen Rechtsbehelf vorsah, war der richtige Rechtsbehelf eine direkte Anordnung des Obersten Gerichtshofs?

Als Marshall 1803 für das Gericht schrieb, bejahte er die ersten beiden Fragen eindeutig. Marburys Auftrag sei vom Präsidenten unterschrieben und vom Außenminister gesiegelt worden, so Marshall, was eine Ernennung begründe, die von einer neuen Exekutive nicht widerrufen werden könne. Die Nichtaushändigung der Kommission verletzte somit Marburys Rechtsanspruch auf das Amt.

Marshall entschied auch, dass Marbury in der Tat ein Recht auf einen Rechtsbehelf für seine Verletzung hatte. Unter Berufung auf die Kommentare des großen William Blackstone erklärte der Oberste Richter, dass es „eine allgemeine und unbestreitbare Regel“ sei, dass dort, wo ein gesetzliches Recht bestehe, auch ein Rechtsmittel für eine Verletzung dieses Rechts existiere.

Der dritte Teil der Stellungnahme stellte ein Dilemma dar: Wenn Marshall sich entschied, das Rechtsmittel zu gewähren und die Auslieferung der Kommissionen anzuordnen, riskierte er, von seinen Rivalen einfach ignoriert zu werden, wodurch der junge Supreme Court als machtlos entlarvt würde, seine Entscheidungen durchzusetzen, und seine zukünftige Legitimität beschädigt würde. Sich auf die Seite Madisons zu stellen, wäre jedoch als Nachgeben gegenüber politischem Druck gewertet worden – ein ebenso schädliches Ergebnis, insbesondere für Marshall, der den Gerichtshof als überparteiliche Institution schätzte. Die letztendliche Entscheidung wird von vielen Gelehrten als eine feine Abwägung dieser Interessen angesehen: Marshall entschied, dass der Supreme Court die Aushändigung der Kommissionen nicht anordnen konnte, weil das Gesetz, das eine solche Befugnis vorsah, selbst verfassungswidrig war.

Dieses Gesetz, Abschnitt 13 des Judiciary Act von 1789, besagte, dass der Gerichtshof in einem Fall wie Marbury die „ursprüngliche Zuständigkeit“ besaß – mit anderen Worten, Marbury konnte seine Klage direkt an den Supreme Court bringen, anstatt zuerst durch die unteren Gerichte zu gehen. Unter Berufung auf Artikel III, Abschnitt 2 der Verfassung wies Marshall darauf hin, dass der Supreme Court die ursprüngliche Zuständigkeit nur in Fällen besaß, „die Botschafter, andere öffentliche Minister und Konsuln betreffen“ oder in Fällen, „in denen ein Staat Partei ist“. Hätten die Gründer beabsichtigt, den Kongress zu ermächtigen, die ursprüngliche Zuständigkeit zu übertragen, so Marshall, hätten sie diese Arten von Fällen nicht aufgezählt. Der Kongress übte also eine Macht aus, die er nicht hatte.

Dies war eine Ausübung der richterlichen Kontrolle, der Macht, die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzgebung zu überprüfen. Marshall erfand die richterliche Kontrolle nicht – mehrere einzelstaatliche Gerichte hatten bereits richterliche Kontrolle ausgeübt, und die Delegierten des Verfassungskonvents und der Ratifizierungsdebatten sprachen ausdrücklich davon, dass diese Befugnis den Bundesgerichten übertragen werden sollte. Der Gerichtshof selbst überprüfte 1796 im Fall Hylton gegen die Vereinigten Staaten einen Akt des Kongresses und bestätigte ihn als verfassungsgemäß – wobei Alexander Hamilton für die Gültigkeit der fraglichen Steuer plädierte. Und in Ware v. Hylton strich der Supreme Court ein Gläubigergesetz aus Virginia, das im Widerspruch zum Pariser Vertrag stand, auf der Grundlage der Bundeshoheit.

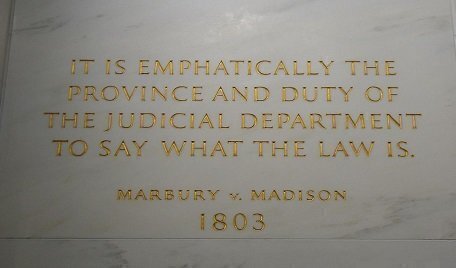

Dennoch wandte der legendäre Chief Justice die gerichtliche Überprüfung fest und kunstvoll auf das höchste Gericht der Nation an. „Es ist nachdrücklich die Pflicht des Judicial Department“, schrieb er, „zu sagen, was das Gesetz ist.“ Bis Marbury war die richterliche Überprüfung in Fällen von zweifelhafter Verfassungswidrigkeit nicht weit verbreitet und kein Aspekt der gewöhnlichen richterlichen Tätigkeit, und ihr Umfang war eher bescheiden. Und obwohl Marbury 1803 keine besonders umstrittene Entscheidung war, ist sie bis heute die Quelle wissenschaftlicher Debatten.

Kurzfristig bekamen Jefferson und die demokratischen Republikaner, was sie wollten: Marbury und die anderen „Mitternachtsberufungen“ wurden abgelehnt. Aber auf lange Sicht bekam Marshall, was er wollte: Einen unabhängigen Obersten Gerichtshof mit der Macht der richterlichen Überprüfung. Wie der Historiker Gordon Wood es eloquent formulierte, war Marshalls größte Leistung nicht die Erfindung der richterlichen Überprüfung, sondern „die Aufrechterhaltung der Existenz des Gerichts und die Behauptung seiner Unabhängigkeit in einem feindseligen republikanischen Klima.“

Für weitere Lektüre zur Debatte zwischen Gelehrten über die Bedeutung von Marbury und seine Auswirkungen auf die richterliche Überprüfung und die richterliche Oberhoheit, beachten Sie Folgendes:

Bruce Ackerman, Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy (Harvard University Press 2005)

Albert Beveridge, The Life of John Marshall (1919)

Edward S. Corwin, John Marshall and the Constitution: A Chronicle of the Supreme Court (1977)

Mark A. Graber, „Passiv-aggressive Tugenden: Cohens v. Virginia and the Problematic Establishment of Judicial Power“, 12 Const. Comm. 68, https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/167160/12_01_Graber.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Charles Hobson, The Great Chief Justice: John Marshall and the Rule of Law (1996)

Michael J. Klarman, „How Great Were the ‚Great‘ Marshall Court Decisions?“ Va. L. Rev. (2001), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270081

Larry Kramer, „Marbury and the Retreat from Judicial Supremacy“, 20 Const. Comm. 205 (2003), https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/183156/20_02_Kramer.pdf

Leonard W. Levy, Original Intent and the Framers Constitution (2000)

Jed Handelsman Shugerman, „Marbury and Judicial Deference: The Shadow of Whittington v. Polk and Maryland Judiciary Battle“, 5 U. Pa. J. Const. L. 58 (2002), https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol5/iss1/3/

William W. Van Alstyne, „A Critical Guide to Marbury v. Madison, 18 Duke L. J. 1-47 (1969), https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/544/

Louise Weinberg, „Marbury v. Madison: A Bicentennial Symposium,“ 89 Va. L. Rev. 1235 (2003), https://law.utexas.edu/faculty/uploads/publication_files/ourmarburypub.pdf

Nicholas Mosvick ist Senior Fellow für Verfassungsinhalte am National Constitution Center.