Cuarenta y un millones de puntos de CI. Eso es lo que el Dr. David Bellinger determinó que los estadounidenses han perdido colectivamente como resultado de la exposición al plomo, el mercurio y los pesticidas organofosforados. En un artículo publicado en 2012 por los Institutos Nacionales de Salud, Bellinger, profesor de neurología de la Facultad de Medicina de Harvard, comparó los cocientes de inteligencia de los niños cuyas madres habían estado expuestas a estos neurotóxicos durante el embarazo con los que no lo habían estado. Bellinger calcula una pérdida total de 16,9 millones de puntos de coeficiente intelectual debido a la exposición a los organofosforados, los pesticidas más comunes utilizados en la agricultura.

El mes pasado, más investigaciones llevaron la preocupación por la exposición a sustancias químicas y la salud del cerebro a un punto álgido. Philippe Grandjean, colega de Bellinger en Harvard, y Philip Landrigan, decano de salud global de la Facultad de Medicina de Mount Sinai, en Manhattan, anunciaron, en medio de cierta polémica, en las páginas de una prestigiosa revista médica, que una «pandemia silenciosa» de toxinas ha estado dañando el cerebro de los niños no nacidos. Los expertos nombraron 12 sustancias químicas -sustancias que se encuentran tanto en el medio ambiente como en artículos de uso cotidiano, como muebles y ropa- que, en su opinión, no sólo causan un menor coeficiente intelectual, sino también el TDAH y el trastorno del espectro autista. Los pesticidas estaban entre las toxinas que identificaron.

/media/img/posts/2014/03/all_icons/original.png)

«¿Así que recomiendan que las mujeres embarazadas coman productos orgánicos?». le pregunté a Grandjean, una investigadora de origen danés que viaja por todo el mundo estudiando los efectos retardados de la exposición química en los niños.

«Eso es lo que aconsejo a la gente que me pregunta, sí. Es la mejor manera de prevenir la exposición a los pesticidas». Grandjean calcula que hay unos 45 pesticidas organofosforados en el mercado, y «la mayoría tienen el potencial de dañar el sistema nervioso en desarrollo».

Landrigan había hecho esa misma advertencia, sin que se lo pidieran, cuando hablé con él la semana anterior. «Aconsejo a las mujeres embarazadas que traten de comer productos orgánicos porque eso reduce su exposición en un 80 o 90 por ciento», me dijo. «Estos son los productos químicos que realmente me preocupan en lo que respecta a los niños estadounidenses, los pesticidas organofosforados como el clorpirifos».

Durante décadas, el clorpirifos, comercializado por Dow Chemical a partir de 1965, fue el insecticida más utilizado en los hogares estadounidenses. Entonces, en 1995, la EPA multó a Dow con 732.000 dólares por ocultar más de 200 informes de envenenamiento relacionados con el clorpirifos. Pagó la multa y, en 2000, retiró el clorpirifos de los productos domésticos. En la actualidad, el clorpirifos está clasificado como «muy tóxico» para las aves y los peces de agua dulce, y «moderadamente tóxico» para los mamíferos, pero se sigue utilizando ampliamente en la agricultura en cultivos alimentarios y no alimentarios, en invernaderos y viveros, en productos de madera y en campos de golf.

Landrigan tiene las credenciales de algún superhéroe justiciero Doctor América: pediatra educado en Harvard, capitán retirado condecorado de la Reserva Naval de los Estados Unidos y un destacado médico defensor de la salud de los niños en relación con el medio ambiente. Después del 11 de septiembre, fue noticia cuando testificó ante el Congreso en desacuerdo con la evaluación de la EPA de que las partículas de amianto agitadas en las nubes de escombros eran demasiado pequeñas para suponer una amenaza real. Landrigan citó la investigación de los municipios mineros (incluyendo Asbestos, Quebec) y argumentó que incluso las más pequeñas fibras de amianto en el aire podrían penetrar profundamente en los pulmones de un niño.

El clorpirifos es sólo uno de los 12 productos químicos tóxicos que Landrigan y Grandjean dicen que están teniendo efectos sombríos en el desarrollo del cerebro del feto. Su nuevo estudio es similar a una revisión que los dos investigadores publicaron en 2006, en la misma revista, en la que identificaban seis neurotoxinas para el desarrollo. Sólo que ahora describen el doble de peligro: El número de sustancias químicas que consideraban neurotoxinas para el desarrollo se había duplicado en los últimos siete años. Seis se han convertido en 12. Su sensación de urgencia se aproxima ahora al pánico. «Nuestra gran preocupación», escribieron Grandjean y Landrigan, «es que los niños de todo el mundo están siendo expuestos a sustancias químicas tóxicas no reconocidas que están erosionando silenciosamente la inteligencia, perturbando los comportamientos, truncando los logros futuros y dañando las sociedades.»

/media/img/posts/2014/03/chlorpyrifos/original.png)

Las sustancias químicas que señalaron como neurotóxicos para el desarrollo en 2006 fueron el metilmercurio, los bifenilos policlorados, el etanol, el plomo, el arsénico y el tolueno. Las sustancias químicas adicionales que han encontrado desde entonces como toxinas para los cerebros en desarrollo de los fetos -y espero que confíen en mí que todas estas son realmente palabras- son el manganeso, el fluoruro, el clorpirifos, el tetracloroetileno, los éteres de difenilo polibromado y el diclorodifeniltricloroetano.

Grandjean y Landrigan señalan en su investigación que las tasas de diagnóstico del trastorno del espectro autista y del TDAH están aumentando, y que los trastornos del desarrollo neuroconductual afectan actualmente a entre el 10 y el 15 por ciento de los nacimientos. Añaden que «las disminuciones subclínicas de la función cerebral» -problemas de pensamiento que no son del todo un diagnóstico en sí mismo- «son incluso más comunes que estos trastornos del desarrollo neuroconductual.»

En su párrafo más destacado, los investigadores dicen que los factores genéticos no representan más del 30 al 40 por ciento de todos los casos de trastornos del desarrollo cerebral:

Por lo tanto, las exposiciones ambientales no genéticas están involucradas en la causalidad, en algunos casos probablemente al interactuar con predisposiciones heredadas genéticamente. Existen pruebas sólidas de que las sustancias químicas industriales ampliamente difundidas en el medio ambiente contribuyen de forma importante a lo que hemos denominado la pandemia global y silenciosa de toxicidad para el desarrollo neurológico.

Pandemia silenciosa. Cuando los expertos en salud pública utilizan esa frase -relativa y subjetiva, que debe desplegarse con discreción- quieren decir que tiene eco.

Cuando su artículo se publicó en la revista The Lancet Neurology, los medios de comunicación respondieron con una comprensible alarma:

«Una ‘pandemia silenciosa’ de productos químicos tóxicos está dañando los cerebros de nuestros hijos, afirman los expertos» – Minneapolis Post, 17/2/14

«Los investigadores advierten de los impactos químicos en los niños,»-USA Today, 2/14/14

«Un estudio encuentra sustancias químicas tóxicas relacionadas con el autismo y el TDAH» – Sydney Morning Herald, 2/16/14

Cuando vi por primera vez estos titulares, me mostré escéptico. No era noticia que muchas de las sustancias químicas de esta lista (arsénico, DDT, plomo) fueran tóxicas. Con cada una de estas sustancias, la cuestión es cuánta exposición se necesita para causar un daño real. Por ejemplo, los organofosforados no son algo que nadie considere categóricamente seguro, ya que son un veneno. Matan a los insectos por el mismo mecanismo que el gas sarín mata a las personas, haciendo que los nervios se disparen de forma incontrolada. Pero, al igual que el amianto, se siguen utilizando legalmente en el comercio estadounidense, con la idea de que pequeñas cantidades de exposición son seguras. El adagio «la dosis hace el veneno» puede ser la premisa más básica de la toxicología. ¿Y no nos habíamos ocupado ya del plomo? ¿No sabíamos ya que el alcohol es malo para los fetos? ¿No era el flúor bueno para los dientes?

Encontré que el verdadero problema no era este grupo concreto de 12 sustancias químicas. La mayoría de ellos ya están siendo fuertemente restringidos. Esta docena pretende iluminar algo más grande: un sistema roto que permite el uso de productos químicos industriales sin ninguna prueba significativa de seguridad. La mayor preocupación radica en aquello a lo que estamos expuestos y que aún no sabemos que es tóxico. Funcionarios federales de salud, destacados académicos e incluso muchos líderes de la industria química están de acuerdo en que el sistema de pruebas de seguridad química de Estados Unidos necesita urgentemente una modernización. Sin embargo, las partes no se ponen de acuerdo sobre los detalles de cómo cambiar el sistema, y dos proyectos de ley para modernizar los requisitos de las pruebas languidecen en el Congreso. El verdadero mensaje de Landrigan y Grandjean es grande, e implica a corporaciones multimillonarias y al Capitolio, pero comienza y termina con el cerebro humano en sus etapas más tempranas y vulnerables.

Cómo las toxinas destruyen el cerebro

Alrededor de una cuarta parte del metabolismo de su cuerpo se destina a operar y mantener su cerebro. Para procesar incluso la información básica, miles de millones de señales químicas se transportan constantemente entre las neuronas. La tarea es tan onerosa que, aunque el cerebro no se mueva (como, por ejemplo, los potentes músculos de las piernas), consume unas 10 veces más calorías por kilo que el resto del cuerpo.

La mayor parte de ese laborioso cerebro y sus 86.000 millones de neuronas se crearon en cuestión de meses. Durante las primeras semanas de gestación, cuando tu madre sólo te conocía como náuseas matutinas y eras una capa de células acurrucadas en una esquina de su útero, esas células se alinearon, formaron un surco y luego se cerraron para formar un tubo. Un extremo de ese tubo acabó convirtiéndose en tu pequeña médula espinal. El resto se expandió para formar el comienzo de tu cerebro.

/media/img/posts/2014/03/toluene/original.png)

Para que un cerebro se desarrolle correctamente, las neuronas deben moverse a lugares precisos en una secuencia precisa. Lo hacen bajo la dirección de hormonas y neurotransmisores químicos como la acetilcolina. El proceso es una intrincada y rápida danza a una escala muy pequeña. Cada célula nerviosa tiene una centésima de milímetro de ancho, por lo que tiene que recorrer su propia anchura 25.000 veces sólo para moverse un centímetro, lo que deben hacer algunas neuronas de la corteza. En cualquier momento, esa célula puede desviarse de su curso. Algunas de las neurotoxinas de las que hablan Grandjean y Landrigan tienen el potencial de interrumpir este viaje, de forma leve o grave.

En el tercer trimestre, la superficie del cerebro comienza a plegarse en picos y valles arrugados, los giros y surcos que hacen que un cerebro parezca un cerebro. Algunas zonas específicas de ese córtex aprenden a procesar aspectos concretos de la sensación, el movimiento y el pensamiento, y eso empieza en el útero. Como explica Grandjean este proceso en su libro de 2013 Only One Chance, «el uso promueve la función y la estructura, ya que la conectividad de las células cerebrales se forma por las respuestas a los estímulos ambientales.» Es decir, el cerebro del feto comienza a tener experiencias que forman la base del aprendizaje y la memoria. La dualidad naturaleza-cultura comienza en la concepción.

A los dos años, casi todos los miles de millones de células cerebrales que tendrás están en su sitio. Excepto en el hipocampo y en una o dos pequeñas regiones más, el cerebro no produce nuevas células cerebrales a lo largo de la vida. Cuando las células cerebrales mueren, desaparecen. Así que sus meses iniciales de formación, cuando el cerebro es más vulnerable, son críticos. «Durante estas delicadas etapas de la vida», escriben Grandjean y Landrigan, la exposición «puede causar lesiones cerebrales permanentes a niveles bajos que tendrían poco o ningún efecto adverso en un adulto»

Las autoridades sanitarias federales son conscientes de este riesgo. Los Institutos Nacionales de Salud, como dice Landrigan, «finalmente despertaron a finales de la década de 1990 al hecho de que los niños son mucho más sensibles y vulnerables a las sustancias químicas que los adultos.» En la última década, el gobierno federal ha invertido mucho más dinero en estudiar cómo las mujeres embarazadas y los niños se han visto afectados por las sustancias químicas industriales. La EPA ha concedido millones de dólares en becas de investigación relacionadas, y los NIH empezaron a financiar una red de lo que llaman Centros de Investigación sobre Salud Ambiental y Prevención de Enfermedades de los Niños. Hay uno en el Monte Sinaí y otro en Harvard (los respectivos hogares de Landrigan y Grandjean), y hay otros en Columbia, UC Berkeley y otros lugares.

Estos centros han establecido fuertes programas de investigación llamados estudios prospectivos de cohorte de nacimiento. Los científicos inscriben a las mujeres embarazadas y registran cuidadosamente las medidas objetivas de exposición ambiental, utilizando cosas como muestras de sangre, muestras de orina, y tal vez incluso muestras de polvo y aire de sus hogares. Tras el nacimiento de los bebés, los investigadores les hacen un seguimiento en varios momentos de su infancia. Estos estudios son caros y llevan mucho tiempo, pero son incomparablemente buenos a la hora de relacionar las exposiciones prenatales con la pérdida de puntos de CI, la disminución de la capacidad de atención o la aparición del TDAH.

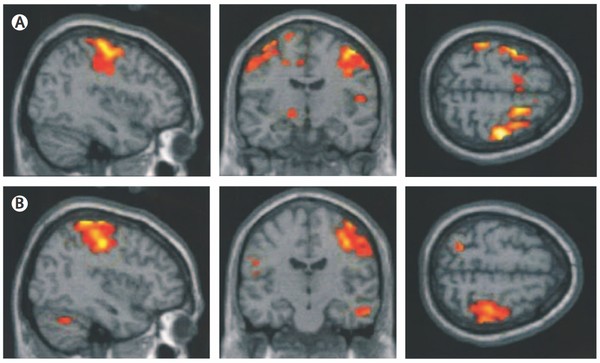

«Ese es el gran avance», dice Landrigan. «La comunidad científica ha dominado la técnica de hacer estos estudios, y llevan el tiempo suficiente como para que empiecen a dar unos resultados espectacularmente buenos». En Columbia, por ejemplo, el centro infantil está investigando si los niños expuestos en el vientre materno al BPA y a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) -productos de la quema de combustibles fósiles- tienen más probabilidades de desarrollar trastornos de aprendizaje y comportamiento que los niños no expuestos. También han demostrado que la alta exposición prenatal a contaminantes atmosféricos como los HAPs se asocia a problemas de atención, ansiedad y depresión a los 5 y 7 años. Fue este centro, junto con los centros infantiles de la UC Berkeley y el Monte Sinaí, el primero en identificar el impacto perjudicial del clorpirifos en el coeficiente intelectual y el desarrollo del cerebro. Los investigadores incluso utilizaron pruebas de resonancia magnética para demostrar que estas sustancias químicas parecen cambiar la estructura del cerebro de los niños, causando un adelgazamiento de la corteza. Otros centros infantiles están estudiando hasta qué punto estas y otras sustancias químicas -incluido el arsénico del agua de pozo, los retardantes de llama bromados y el agente anticorrosivo manganeso- son culpables de una serie de posibles trastornos neurológicos.

Por muy impresionante que sea toda esta inversión en investigación, la pregunta más importante sigue siendo: ¿Por qué nos fijamos en estos peligros ahora, en lugar de hacerlo antes de que introdujéramos estas sustancias químicas en el mundo?

El insidioso aumento del plomo

El problema con las sustancias tóxicas es que sus efectos pueden ser insidiosos. Tomemos el ejemplo del plomo, una sustancia química que permaneció en la gasolina, las pinturas de las casas y los juguetes de los niños durante décadas antes de que los científicos se dieran cuenta del verdadero alcance de los daños.

Hace varios años, un niño de cuatro años en Oregón empezó a quejarse de dolor de estómago y vómitos. Los médicos tranquilizaron a sus padres diciéndoles que probablemente se trataba de una enfermedad vírica, pero sus síntomas empeoraron y llegó a ser completamente incapaz de comer. También tenía la mejilla muy hinchada. Los médicos determinaron que el niño se había mordido a sí mismo, de forma tan grave que debió de ser durante un ataque. Los análisis de sangre mostraron que estaba anémico, y las pruebas posteriores descubrieron que tenía niveles extremadamente altos de plomo (123 microgramos por decilitro de sangre).

Los médicos comenzaron a tratar al niño con medicamentos para ayudar a eliminar el plomo. También se propusieron averiguar de dónde procedía el plomo. Una investigación de la casa del niño, construida en la década de 1990, no encontró pintura con plomo. Sin embargo, a pesar del tratamiento, los análisis de plomo del niño seguían siendo anormalmente altos. Así que los médicos le hicieron una radiografía.

Dentro del estómago del niño había un medallón de metal de una pulgada, que aparecía de color blanco brillante en la imagen de la radiografía. Sus padres lo reconocieron como un collar de juguete que habían comprado en una máquina expendedora unas tres semanas antes. El laboratorio estatal de calidad ambiental descubrió posteriormente que el medallón contenía un 38,8% de plomo. El fabricante realizó posteriormente una retirada voluntaria de 1,4 millones de los collares de juguete de metal.

Para entonces, los fabricantes llevaban siglos utilizando la sustancia tóxica, a pesar de sus efectos claramente peligrosos. En 1786, Benjamin Franklin escribió a un amigo sobre la primera vez que oyó hablar de envenenamiento por plomo. Cuando era un niño, contó, había habido «una queja de Carolina del Norte contra el ron de Nueva Inglaterra, que envenenaba a su gente, dándoles un dolor de vientre seco, con una pérdida del uso de sus miembros. Examinadas las destilerías en esa ocasión, se descubrió que varias de ellas utilizaban cabezas de alambique y gusanos de plomo, y los médicos opinaron que el daño se debía a ese uso del plomo». Franklin continuó describiendo sus observaciones de síntomas similares en pacientes de un hospital de París. Cuando preguntó por sus ocupaciones, descubrió que estos hombres eran fontaneros, vidrieros y pintores.

En 1921, General Motors comenzó a añadir tetraetilo de plomo a la gasolina. El plomo daba a la gasolina un índice de octano más alto, lo que significaba que podía soportar más compresión sin combustionar. En términos prácticos, esto significaba motores más potentes, aviones de guerra más rápidos y un mejor transporte industrial. La Ethyl Corporation, que producía gasolina con plomo, era una empresa conjunta de GM, Standard Oil y DuPont. Uno de sus ejecutivos, Frank Howard, calificó la gasolina con plomo como «un aparente regalo de Dios», incluso cuando la planta donde se sintetizaba el tetraetilo de plomo llegó a ser conocida como «las Casas de las Mariposas», porque no era raro que los trabajadores experimentaran alucinaciones de insectos en su piel.

Los estadounidenses de los años 50 y 60 seguían estando ampliamente expuestos a la gasolina y la pintura con plomo no regulada, así como a las tuberías, baterías, cosméticos, cerámica y vidrio. Por aquel entonces, los estudios empezaron a revelar la existencia generalizada de una intoxicación por plomo «subclínica», es decir, un daño que no era lo suficientemente grave como para cumplir los criterios de diagnóstico de una enfermedad neurológica, pero que impediría al niño alcanzar un funcionamiento intelectual óptimo. En 1969, el microbiólogo y escritor ganador del premio Pulitzer René Dubos dijo que el problema de la exposición al plomo estaba «tan bien definido, tan bien empaquetado, con causas y curas conocidas, que si no eliminamos este crimen social, nuestra sociedad se merece todos los desastres que se le han pronosticado.»

A mediados de la década de 1970, el promedio de niños estadounidenses en edad preescolar tenía 15 microgramos de plomo por decilitro de sangre. El 88% de los niños tenía un nivel superior a 10 μg/dL, el doble de lo que los CDC consideran actualmente tóxico. Entre los niños negros pobres, el nivel medio era notablemente más alto: 23 μg/dL.

En lugar de realizar cambios políticos radicales, los expertos acusaron en gran medida a los padres de bajos ingresos -especialmente a las madres- de una supervisión inadecuada y de fomentar comportamientos patológicos que llevaban a los niños a ingerir pintura. Con la culpa de la ineptitud de los padres, y con los niños pobres y de las minorías cargando con la peor parte del problema, un enfoque sistemático para eliminar el plomo era una baja prioridad nacional. Bellinger lo relató en el Journal of Clinical Investigation, escribiendo que los niños eran esencialmente centinelas, utilizados para identificar la presencia de peligros de plomo. «Mientras las filas de los envenenados por el plomo estuvieran formadas principalmente por los hijos de padres política y económicamente privados de derechos», escribió, «era difícil interesar a los políticos en el problema. Se podía acumular poco capital político abordando el problema»

Finalmente, en 1975, la EPA exigió la eliminación gradual del plomo de la gasolina. Dos años más tarde, la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo dijo que la pintura residencial no podía contener más de un 0,06 por ciento de plomo.

/media/img/posts/2014/03/graph_notched/original.png)

Bellinger, Journal of Clinical Investigation

Mientras tanto, sigue habiendo desacuerdo sobre lo que constituye un nivel seguro de exposición al plomo, y sobre si existe tal cosa. A medida que fueron apareciendo más y más pruebas que demostraban que los niveles bajos son, de hecho, tóxicos para los cerebros en desarrollo, los CDC redujeron gradualmente ese umbral: de 60 microgramos por decilitro de sangre en 1970 a 40 en 1971, 30 en 1975, 25 en 1985, 10 en 1991 y, finalmente, a sólo cinco en 2012.

En 2009, la concentración media de plomo en la sangre de los estadounidenses era de alrededor de 1,2 μg/dL para los niños pequeños, sólo un 8 por ciento de lo que era en 1980. Pero Bellinger señala que incluso este nivel relativamente bajo sigue siendo «sustancialmente elevado desde una perspectiva evolutiva» -muchas veces más alto que antes de que nuestros antepasados «comenzaran a perturbar la distribución natural del plomo en la corteza terrestre»

«¿Están los niveles de plomo en sangre de los humanos contemporáneos generalmente por debajo del umbral de toxicidad?» escribió Bellinger. «Esperemos que sí, pero la conclusión de que lo están se basa más en la fe que en las pruebas.»

La ley sin dientes y la nueva prueba

Resulta sorprendente conocer las escasas pruebas de la seguridad de los productos químicos que nos rodean, en nuestras paredes y muebles, en el agua y el aire. Muchos consumidores suponen que hay un proceso de pruebas riguroso antes de que se permita que una nueva sustancia química forme parte de un producto de consumo. O al menos algún proceso.

«Todavía no tenemos ningún tipo de ley decente en los libros que requiera que los productos químicos sean probados para la seguridad antes de que salgan al mercado», dijo Landrigan.

La ley que tenemos es la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, pronunciado toss-ka entre los que saben). Aprobada en 1976 bajo el mandato del presidente Gerald Ford, sigue siendo la principal ley estadounidense que regula las sustancias químicas utilizadas en los productos cotidianos. Aunque su objetivo es proteger a las personas y al medio ambiente de la exposición a sustancias químicas peligrosas, se reconoce ampliamente que no ha alcanzado su magnánimo objetivo. Sólo exige la realización de pruebas para un pequeño porcentaje de sustancias químicas, las que se consideran un «riesgo irrazonable»

«Es una legislación obsoleta, desdentada y rota»

. «Por ejemplo, a principios de la década de 1990, la EPA no pudo prohibir el amianto en virtud de la TSCA». Esto ocurrió después de que el Programa Nacional de Toxicología clasificara el amianto como un agente cancerígeno conocido, y de que la Organización Mundial de la Salud pidiera una prohibición mundial. La EPA logró prohibir brevemente el amianto en Estados Unidos en 1989, pero un tribunal de apelación anuló la prohibición en 1991. El amianto se sigue utilizando en productos de consumo en Estados Unidos, incluidos materiales de construcción como tejas y envoltorios de tuberías, y piezas de automóviles como pastillas de freno.

Landrigan también califica de «laguna especialmente atroz» el hecho de que, cuando se promulgó la TSCA, las 62.000 sustancias químicas que ya estaban en el mercado quedaran protegidas, de modo que no se les exigían pruebas de toxicidad. En palabras de Landrigan, estas sustancias químicas se consideraron «simplemente seguras» y se permitió que siguieran comercializándose hasta que se detectara un problema de salud importante.

/media/img/posts/2014/03/manganese/original.png)

En los casi 40 años transcurridos desde la aprobación de la ley, se han comercializado más de 20.000 nuevas sustancias químicas. «Sólo se han eliminado cinco», afirma Landrigan. Señala que los CDC han detectado niveles medibles de cientos de estas sustancias químicas en la sangre y la orina de «prácticamente todos los estadounidenses». Sin embargo, a diferencia de los alimentos y las drogas, entran en el comercio en gran medida sin ser analizados.

El propósito de Landrigan y Grandjean al declarar una pandemia silenciosa era menos sobre las 12 sustancias nombradas y más sobre usarlas como cuentos de advertencia. Nombraron en su lista algunas sustancias químicas que todavía parecen ser amenazas inminentes, pero también incluyen algunas cuyo uso está muy restringido desde hace mucho tiempo. Y al menos uno de ellos, el flúor, ha demostrado ser beneficioso en pequeñas dosis.