Le 24 février 1803, le juge en chef John Marshall rend la décision de la Cour suprême dans l’affaire Marbury v. Madison, établissant les principes constitutionnels et philosophiques qui sous-tendent le pouvoir de contrôle judiciaire de la haute cour.

Le récit dramatique commence par l’élection présidentielle de 1800, au cours de laquelle le président John Adams, un fédéraliste, perd sa réélection face à Thomas Jefferson, un démocrate-républicain. Le Congrès a également changé de mains, les démocrates-républicains obtenant la majorité dans les deux chambres.

Le récit dramatique commence par l’élection présidentielle de 1800, au cours de laquelle le président John Adams, un fédéraliste, perd sa réélection face à Thomas Jefferson, un démocrate-républicain. Le Congrès a également changé de mains, les démocrates-républicains obtenant la majorité dans les deux chambres.

Adams et les fédéralistes pouvaient voir l’écriture sur le mur : le pouvoir du parti avait été limité à la branche judiciaire. Dans le but de renforcer le pouvoir des fédéralistes, le président Adams a nommé le secrétaire d’État John Marshall au poste de juge en chef des États-Unis. Les Fédéralistes, alors qu’il ne reste que quelques semaines à la session en canard boiteux, adoptent une nouvelle loi judiciaire – la » Circuit Court Act » – qui étend la juridiction des cours de circuit et crée six nouveaux circuits avec 16 nouveaux sièges judiciaires. (La loi a également éliminé le devoir de circuit pour les juges de la Cour suprême, et a prévu un déplacement plus facile des litiges de l’État à la cour fédérale.)

Pour remplir le nouveau pouvoir judiciaire élargi, le 1er mars 1801, trois jours avant l’inauguration de Jefferson, Adams est resté debout tard dans la nuit pour signer les commissions des nouveaux juges, y compris les 42 nouveaux juges de paix. Les « nominations de minuit », comme on les appela, furent également notariées par Marshall, qui exerçait toujours ses fonctions de secrétaire. Mais la précipitation de la transition présidentielle fit que l’administration ne remit pas plusieurs de ces commissions, notamment celle due à William Marbury, qui avait été nommé juge de paix pour le district de Columbia. Le 4 mars, lors de son entrée en fonction, Jefferson ordonna au secrétaire d’État James Madison de ne pas délivrer les commissions.

La commission perdue de Marbury devint un cas d’école pour les fédéralistes évincés qui étaient outrés par l’abrogation par le Congrès démocrate-républicain de la loi judiciaire de 1801 et l’adoption d’une loi de remplacement en 1802, et qui espéraient tester sa constitutionnalité dès que possible. Avant que la Cour suprême n’examine l’affaire en février, le Congrès tient un débat vicieusement partisan sur la constitutionnalité de la loi d’abrogation, les républicains affirmant que le peuple est le juge final de la constitutionnalité des lois du Congrès. Marbury, avec la représentation de Charles Lee, le procureur général d’Adams, demande une ordonnance de mandamus à la Cour suprême pour obtenir sa commission.

Dans Marbury v. Madison, on demande à la Cour de répondre à trois questions. Marbury avait-il le droit d’obtenir sa commission ? S’il avait un tel droit, et que ce droit était violé, la loi prévoyait-elle un recours ? Et si la loi prévoyait un recours, le recours approprié était-il un ordre direct de la Cour suprême ?

Écrivant pour la Cour en 1803, Marshall répondait aux deux premières questions de manière retentissante par l’affirmative. La commission de Marbury avait été signée par le président et scellée par le secrétaire d’État, notait-il, établissant une nomination qui ne pouvait être révoquée par un nouvel exécutif. Le fait de ne pas délivrer la commission a donc violé le droit légal de Marbury à la fonction.

Marshall a également jugé que Marbury avait effectivement droit à un recours légal pour son préjudice. Citant les Commentaires du grand William Blackstone, le juge en chef déclare « une règle générale et indiscutable » selon laquelle, lorsqu’un droit légal est établi, un recours légal existe pour une violation de ce droit.

C’est dans la troisième partie de l’opinion que se situe le dilemme : si Marshall décidait d’accorder le recours et d’ordonner la remise des commissions, il risquait tout simplement d’être ignoré par ses rivaux, exposant ainsi la jeune Cour suprême comme impuissante à faire appliquer ses décisions, et portant atteinte à sa légitimité future. Mais se ranger du côté de Madison aurait été perçu comme cédant aux pressions politiques – un résultat tout aussi dommageable, en particulier pour Marshall qui appréciait la Cour en tant qu’institution non partisane. La résolution finale est considérée par de nombreux spécialistes comme un équilibre subtil entre ces intérêts : Marshall a statué que la Cour suprême ne pouvait pas ordonner la remise des commissions, parce que la loi établissant un tel pouvoir était elle-même inconstitutionnelle.

Cette loi, la section 13 du Judiciary Act de 1789, disait que la Cour avait une « compétence originale » dans une affaire comme celle de Marbury – en d’autres termes, Marbury pouvait porter son procès directement devant la Cour suprême au lieu de passer d’abord par les tribunaux inférieurs. Citant l’article III, section 2 de la Constitution, Marshall fait remarquer que la Cour suprême n’est compétente en première instance que dans les affaires « concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls » ou dans les affaires « dans lesquelles un État est partie ». Si les fondateurs avaient eu l’intention d’habiliter le Congrès à attribuer la compétence initiale, Marshall a raisonné, ils n’auraient pas énuméré ces types d’affaires. Le Congrès, par conséquent, exerçait un pouvoir qu’il n’avait pas.

C’était un exercice de contrôle judiciaire, le pouvoir de contrôler la constitutionnalité de la législation. Certes, Marshall n’a pas inventé le contrôle judiciaire – plusieurs tribunaux d’État avaient déjà exercé un contrôle judiciaire, et les délégués à la Convention constitutionnelle et aux débats de ratification ont parlé explicitement d’un tel pouvoir donné aux tribunaux fédéraux. En 1796, dans l’affaire Hylton v. United States, la Cour elle-même a examiné et confirmé la constitutionnalité d’une loi du Congrès, Alexander Hamilton défendant la validité de la taxe en question. Et dans l’affaire Ware v. Hylton, la Cour suprême a invalidé une loi sur les créanciers de Virginie en conflit avec le traité de Paris en se fondant sur la suprématie fédérale.

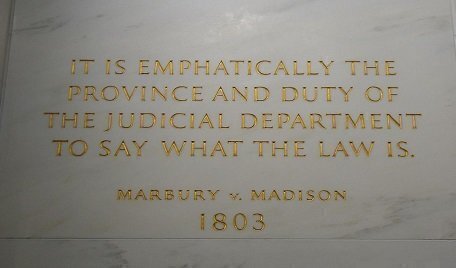

Toujours, le légendaire Chief Justice a appliqué le contrôle judiciaire avec fermeté et art à la plus haute juridiction de la nation. « C’est emphatiquement le devoir du département judiciaire », a-t-il écrit, « de dire ce qu’est la loi ». Jusqu’à Marbury, le contrôle judiciaire n’était pas largement accepté dans les cas d’inconstitutionnalité douteuse et ne constituait pas un aspect de l’activité judiciaire ordinaire, et sa portée était plus modeste. Et si Marbury n’était pas une décision particulièrement controversée en 1803, elle est restée la source de débats savants.

À court terme, Jefferson et les démocrates-républicains ont obtenu ce qu’ils voulaient : Marbury et les autres « midnight appointments » se sont vus refuser des commissions. Mais à long terme, Marshall a obtenu ce qu’il voulait : Une Cour suprême indépendante avec le pouvoir de révision judiciaire. Comme l’a dit avec éloquence l’historien Gordon Wood, la plus grande réussite de Marshall n’a pas été d’inventer le contrôle judiciaire, mais de « maintenir l’existence de la Cour et d’affirmer son indépendance dans un climat républicain hostile. »

Pour plus de lecture sur le débat entre les spécialistes sur la signification de Marbury et son implication pour le contrôle judiciaire et la suprématie judiciaire, considérez ce qui suit:

Bruce Ackerman, Échec des pères fondateurs : Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy (Harvard University Press 2005)

Albert Beveridge, The Life of John Marshall (1919)

Edward S. Corwin, John Marshall and the Constitution : A Chronicle of the Supreme Court (1977)

Mark A. Graber, » Passive-Aggressive Virtues : Cohens v. Virginia and the Problematic Establishment of Judicial Power », 12 Const. Comm. 68, https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/167160/12_01_Graber.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Charles Hobson, The Great Chief Justice : John Marshall and the Rule of Law (1996)

Michael J. Klarman, « How Great Were the ‘Great’ Marshall Court Decisions ? » Va. L. Rev. (2001), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270081

Larry Kramer, « Marbury and the Retreat from Judicial Supremacy », 20 Const. Comm. 205 (2003), https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/183156/20_02_Kramer.pdf

Leonard W. Levy, Original Intent and the Framers Constitution (2000)

Jed Handelsman Shugerman, « Marbury and Judicial Deference : The Shadow of Whittington v. Polk and Maryland Judiciary Battle », 5 U. Pa. J. Const. L. 58 (2002), https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol5/iss1/3/

William W. Van Alstyne, « A Critical Guide to Marbury v. Madison, 18 Duke L. J. 1-47 (1969), https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/544/

Louise Weinberg, « Marbury v. Madison : A Bicentennial Symposium », 89 Va. L. Rev. 1235 (2003), https://law.utexas.edu/faculty/uploads/publication_files/ourmarburypub.pdf

Nicholas Mosvick est Senior Fellow pour le contenu constitutionnel au National Constitution Center.